Cari followers, come anticipato su Facebook ho deciso di creare una nuova rubrica che avrà come tema centrale la letteratura italiana tra Ottocento e Novecento.

Nel mondo è tanto decantata quella inglese che senz’altro ha enorme valore, ma quella nostrana non è da meno. Il periodo in cui viviamo è difficile sotto molti punti di vista, si dice che l’Italia fa schifo, che non vale niente. Ebbene, queste affermazioni possono essere vere per ciò che riguarda la politica, il governo, diverse istituzioni. Ma sentire che “l’Italia fa schifo”… no, mi spiace ma non ci sto. Il nostro è uno dei più bei Paesi del mondo, ricco in arte, storia, letteratura, cultura. E il miglior modo per conoscere la società in cui si vive e costruire un futuro migliore è conoscere il passato, ciò che è stato. Da qui la necessità di creare questa rubrica, perché da sempre la letteratura alimenta l’animo e pone le basi per il rinnovamento delle idee. Una rubrica che cercherò sempre di presentare in maniera “leggera”, in modo che non annoi chi non è appassionato: la vasta diffusione della cultura deriva da un approccio semplice, capace di far scoccare la scintilla d’interesse.

A inaugurare la rubrica sarà Guido Gozzano, uno degli autori che preferisco e che – purtroppo – ho conosciuto solo durante gli studi universitari.

Amore no! Amore no! Non seppi

il vero Amor per cui si ride e piange:

Amore non mi tanse e non mi tange;

invano m’offersi alle catene e ai ceppi.

Guido Gozzano, Convito

La vita

Guido Gustavo Gozzano (Torino, 19 dicembre 1883 – Torino, 9 agosto 1916) nacque da una famiglia benestante di Agliè Canavese. Studiò dapprima in casa con un’insegnante privata, poi dai barnabiti e quindi al liceo Cavour; si iscrisse nel 1904 alla facoltà di giurisprudenza, preferendo ai corsi dei giuristi quelli storico-letterari di Arturo Graf (vedi approfondimento in fondo all’articolo). Entrato in contatto con vari scrittori si distinse presto in società per l’eleganza della persona e la raffinatezza dei versi che cominciava a pubblicare su giornali e riviste. La sua vita si svolgeva fra Torino e Agliè Canavese, nella villa Al Meleto, dove sua madre organizzava recite cui egli partecipava.

Gozzano ad Agliè con la madre e un’amica.

Il 1906 fu l’anno in cui nacquero i componimenti de La via del rifugio, che dopo un attentissimo lavoro di limatura fu pubblicata nel 1907 ed ebbe grande successo. Fu il momento dell’amore per Amalia Guglielminetti (vedi approfondimento in fondo all’articolo), di cui sono testimonianza le Lettere, pubblicate postume. Dopo aver rinunciato a proseguire gli estranei studi giuridici, nel 1909, anno di enorme creatività, raccolse il corpo di poesie che compongono I colloqui (1911), dove è contenuto il suo componimento forse più celebre, La signorina Felicita, e diede inizio al poemetto Le farfalle.

Tra i continui spostamenti, pur nel ristretto raggio fra Torino, Marina d’Albaro, il Canavese e la Valle d’Aosta, proseguì a scrivere e a pubblicare in rivista poesie e prose, e a lavorare alle Epistole entomologiche, frutto di un’osservazione sistematica dell’evoluzione dei bruchi da lui allevati, ma in realtà materiale poetico quanto le incompiute Farfalle in cui esse dovevano confluire. Il suo stato di salute, minato dalla tisi, si fece preoccupante, ed effimero fu il benessere ricavato da una lunga crociera fino in India (1912 – 1913), su cui al ritorno scrisse alcuni articoli raccolti postumi nel volume Verso la cuna del mondo.

La poetica

In Gozzano il dandismo cui è stato accostato è apparente. Non corretta è la sua classificazione tra i poeti crepuscolari – nonostante gli evidenti elementi di contatto con l’arte crepuscolare -, giacché il termine crepuscolarismo è stato usato a partire dal 1910 per indicare un tipo di poesia in declino rispetto alla grande tradizione di Pascoli e D’Annunzio. Gozzano è estraneo a rigide pose letterarie: un distacco ironico e il rigore con cui svolge i suoi delicati ricami di sillabe e di rime governano sempre la sua malinconia e il suo sentimento della morte. Eugenio Montale affermò: “Gozzano fu il primo dei poeti del Novecento che riuscisse ad attraversare D’Annunzio per approdare a un territorio suo, l’unico capace di fare scintille accostando l’aulico al prosaico.”

I temi

- La Torino d’altri tempi

- L’ambiente canavesano e la natura

- La malattia e la morte

- Le terre remote

Le opere

ANNO – TITOLO – GENERE

- 1907 – La via del rifugio – Raccolta di poesie

- 1911 – I colloqui – Raccolta di poesie

- 1914 – I tre talismani – Fiabe per bambini

- 1917 – Verso la cuna del mondo. Lettere dall’India – Articoli scritti durante il viaggio in India; postumi

La principessa si sposa – Fiaba per bambini; postuma

- 1918 – L’altare del passato – Racconti; postumi

- 1919 – L’ultima traccia – Racconti; postumi

- 1924 – Primavere romantiche – Raccolta di poesie; postume

- 1951 – Lettere d’amore – Lettere ad Amalia Guglielminetti; postume

- 1980 – Tutte le poesie – Edizione critica delle poesie

Curiosità

- Una delle cose che molti non sanno è che Gozzano, nel suo eclettismo, toccò anche il cinema, arrivando a scrivere il copione di un film su San Francesco. La realizzazione esigeva circa tremila metri di pellicola, quattro artisti principali di grande spessore e una regia spettacolare.

La mia opinione

Nelle opere di Gozzano c’è una malinconia dolce e assidua come una risacca, che guarda al passato o semplicemente alla possibilità, a ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Gozzano prende situazioni quotidiane, semplici e comuni, per spogliarle elegantemente della veste dell’apparenza, come un gentiluomo farebbe con una donna, ed elevarle a un piano intellettuale ed emotivo superiore, mostrando attraverso di esse i tormenti più profondi dell’animo umano, con un’ironia raffinata che tocca la vita, la morte, l’amore.

Vi riporto alcuni dei suoi componimenti da I colloqui che, secondo me, sono i più significativi.

Le due strade

I.

Tra bande verdigialle d’innumeri ginestre

la bella strada alpestre scendeva nella valle.

Ecco, nel lento oblio, rapidamente in vista

apparve una ciclista a sommo del pendio.

Ci venne incontro: scese. «Signora: Sono Grazia!»

sorrise nella grazia dell’abito scozzese.

«Tu? Grazia? la bambina?» – «Mi riconosce ancora?»

«Ma certo!» E la Signora baciò la Signorina.

La bimba Graziella! Diciott’anni? Di già?

La Mamma come sta? E ti sei fatta bella!

«La bimba Graziella: così cattiva e ingorda!…»

«Signora, si ricorda quelli anni?» – «E così bella

vai senza cavalieri in bicicletta?…» – «Vede…»

«Ci segui un tratto a piede?» – «Signora, volentieri…»

«Ah! ti presento, aspetta, l’Avvocato: un amico

caro di mio marito. Dagli la bicicletta…»

Sorrise e non rispose. Condussi nell’ascesa

la bicicletta accesa d’un gran mazzo di rose.

E la Signora scaltra e la bambina ardita

si mossero: la vita una allacciò dell’altra.

II.

Adolescente l’una nelle gonnelle corte,

eppur già donna: forte bella vivace bruna

e balda nel solino dritto, nella cravatta,

la gran chioma disfatta nel tocco da fantino.

Ed io godevo, senza parlare, con l’aroma

degli abeti l’aroma di quell’adolescenza.

– O via della salute, o vergine apparita,

o via tutta fiorita di gioie non mietute,

forse la buona via saresti al mio passaggio,

un dolce beveraggio alla malinconia!

O bimba nelle palme tu chiudi la mia sorte;

discendere alla Morte come per rive calme,

discendere al Niente pel mio sentiere umano,

ma avere te per mano, o dolcesorridente!

Così dicevo senza parola. E l’altra intanto

vedevo: triste accanto a quell’adolescenza!

Da troppo tempo bella, non più bella tra poco

colei che vide al gioco la bimba Graziella.

Belli i belli occhi strani della bellezza ancora

d’un fiore che disfiora, e non avrà domani.

Sotto l’aperto cielo, presso l’adolescente

come terribilmente m’apparve lo sfacelo!

Nulla fu più sinistro che la bocca vermiglia

troppo, le tinte ciglia e l’opera del bistro

intorno all’occhio stanco, la piega di quei labri,

l’inganno dei cinabri sul volto troppo bianco,

gli accesi dal veleno biondissimi capelli:

in altro tempo belli d’un bel biondo sereno.

Da troppo tempo bella, non più bella tra poco,

colei che vide al gioco la bimba Graziella.

– O mio cuore che valse la luce mattutina

raggiante sulla china tutte le strade false?

Cuore che non fioristi, è vano che t’affretti

verso miraggi schietti in orti meno tristi;

tu senti che non giova all’uomo soffermarsi,

gettare i sogni sparsi, per una vita nuova.

Discenderai al niente pel tuo sentiere umano

e non avrai per mano la dolcesorridente,

ma l’altro beveraggio avrai fino alla morte:

il tempo è già più forte di tutto il tuo coraggio. –

Queste pensavo cose, guidando nell’ascesa

la bicicletta accesa d’un gran mazzo di rose.

III.

Erano folti intorno gli abeti nell’assalto

dei greppi fino all’alto nevaio disadorno.

I greggi, sparsi a picco, in lenti beli e mugli

brucavano ai cespugli di menta il latte ricco;

e prossimi e lontani univan sonnolenti

al ritmo dei torrenti un ritmo di campani.

Lungi i pensieri foschi! Se non verrà l’amore

che importa? Giunge al cuore il buono odor dei boschi.

Di quali aromi opimo odore non si sa:

di resina? di timo? o di serenità?…

IV.

Sostammo accanto a un prato e la Signora, china,

baciò la Signorina, ridendo nel commiato.

«Bada che aspetterò, che aspetteremo te;

si prenda un po’ di the, si cicaleccia un po’…»

«Verrò, Signora; grazie!» Dalle mie mani, in fretta,

tolse la bicicletta. E non mi disse grazie.

Non mi parlò. D’un balzo salì, prese l’avvio;

la macchina il fruscìo ebbe d’un piede scalzo,

d’un batter d’ali ignote, come seguita a lato

da un non so che d’alato volgente con le rote.

Restammo alle sue spalle. La strada, come un nastro

sottile d’alabastro, scendeva nella valle.

«Signora!… Arrivederla!…» gridò di lungi, ai venti.

Di lungi ebbero i denti un balenio di perla.

Tra la verzura folta disparve, apparve ancora.

Ancor s’udì: «…Signora!…». E fu l’ultima volta.

Grazia è scomparsa. Vola – dove? – la bicicletta…

«Amica, e non m’ha detto una parola sola!»

«Te ne duole?» – «Chi sa!» – «Fu taciturna, amore,

per te, come il Dolore…» – «O la Felicità!…»

Il buon compagno

Non fu l’Amore, no. Furono i sensi

curiosi di noi, nati pel culto

del sogno… E l’atto rapido, inconsulto

ci parve fonte di misteri immensi.

Ma poi che nel tuo bacio ultimo spensi

l’ultimo bacio e l’ultimo sussulto,

non udii che quell’arido singulto

di te, perduta nei capelli densi.

E fu vano accostare i nostri cuori

già riarsi dal sogno e dal pensiero;

Amor non lega troppo eguali tempre.

Scenda l’oblio; immuni da languori

si prosegua più forti pel sentiero,

buoni compagni ed alleati: sempre.

Guido Gozzano e Amalia Guglielminetti.

Convito

I.

M’è dolce cosa nel tramonto, chino

sopra gli alari dalle braci roche,

m’è dolce cosa convitar le poche

donne che mi sorrisero in cammino.

II.

Trasumanate già, senza persone,

sorgono tutte… E quelle più lontane,

e le compagne di speranze buone

e le piccole, ancora, e le più vane:

mime crestaie fanti cortigiane

argute come in un decamerone…

Tra le faville e il crepitio dei ceppi

sorgono tutte, pallida falange…

Amore no! Amore no! Non seppi

il vero Amor per cui si ride e piange:

Amore non mi tanse e non mi tange;

invano m’offersi alle catene e ai ceppi.

O non amate che mi amaste, a Lui

invan proffersi il cuor che non s’appaga.

Amor non mi piagò di quella piaga

che mi parve dolcissima in altrui…

A quale gelo condannato fui?

Non varrà succo d’erbe o l’arte maga?

III.

– Un maleficio fu dalla tua culla,

né varrà l’arte maga, o sognatore!

Fino alla tomba il tuo gelido cuore

porterai con la tua sete fanciulla,

fanciullo triste che sapesti nulla,

ché ben sa nulla chi non sa l’Amore.

Una ti bacierà con la sua bocca,

sforzando il chiuso cuore che resiste;

e quell’una verrà, fratello triste,

forse l’uscio picchiò con la sua nocca,

forse alle spalle già ti sta, ti tocca;

già ti cinge di sue chiome non viste…

Si dilegua con occhi di sorella

indi ciascuna. E si riprende il cuore.

«Fratello triste, cui mentì l’Amore,

che non ti menta l’altra cosa bella!»

Cocotte

I.

Ho rivisto il giardino, il giardinetto

contiguo, le palme del viale,

la cancellata rozza dalla quale

mi protese la mano ed il confetto…

II.

«Piccolino, che fai solo soletto?»

«Sto giocando al Diluvio Universale.»

Accennai gli stromenti, le bizzarre

cose che modellavo nella sabbia,

ed ella si chinò come chi abbia

fretta d’un bacio e fretta di ritrarre

la bocca, e mi baciò di tra le sbarre

come si bacia un uccellino in gabbia.

Sempre ch’io viva rivedrò l’incanto

di quel suo volto tra le sbarre quadre!

La nuca mi serrò con mani ladre;

ed io stupivo di vedermi accanto

al viso, quella bocca tanto, tanto

diversa dalla bocca di mia Madre!

«Piccolino, ti piaccio che mi guardi?

Sei qui pei bagni? Ed affittate là?»

«Sì… vedi la mia mamma e il mio Papà?»

Subito mi lasciò, con negli sguardi

un vano sogno (ricordai più tardi)

un vano sogno di maternità…

«Una cocotte!…»

«Che vuol dire, mammina?»

«Vuol dire una cattiva signorina:

non bisogna parlare alla vicina!»

Co-co-tte… La strana voce parigina

dava alla mia fantasia bambina

un senso buffo d’ovo e di gallina…

Pensavo deità favoleggiate:

i naviganti e l’Isole Felici…

Co-co-tte… le fate intese a malefici

con cibi e con bevande affatturate…

Fate saranno, chi sa quali fate,

e in chi sa quali tenebrosi offici!

III.

Un giorno – giorni dopo – mi chiamò

tra le sbarre fiorite di verbene:

«O piccolino, non mi vuoi più bene!…»

«È vero che tu sei una cocotte?»

Perdutamente rise… E mi baciò

con le pupille di tristezza piene.

IV.

Tra le gioie defunte e i disinganni,

dopo vent’anni, oggi si ravviva

il tuo sorriso… Dove sei, cattiva

Signorina? Sei viva? Come inganni

(meglio per te non essere più viva!)

la discesa terribile degli anni?

Oimè! Da che non giova il tuo belletto

e il cosmetico già fa mala prova

l’ultimo amante disertò l’alcova…

Uno, sol uno: il piccolo folletto

che donasti d’un bacio e d’un confetto,

dopo vent’anni, oggi ti ritrova

in sogno, e t’ama, in sogno, e dice: T’amo!

Da quel mattino dell’infanzia pura

forse ho amato te sola, o creatura!

Forse ho amato te sola! E ti richiamo!

Se leggi questi versi di richiamo

ritorna a chi t’aspetta, o creatura!

Vieni! Che importa se non sei più quella

che mi baciò quattrenne? Oggi t’agogno,

o vestita di tempo! Oggi ho bisogno

del tuo passato! Ti rifarò bella

come Carlotta, come Graziella,

come tutte le donne del mio sogno!

Il mio sogno è nutrito d’abbandono,

di rimpianto. Non amo che le rose

che non colsi. Non amo che le cose

che potevano essere e non sono

state… Vedo la case, ecco le rose

del bel giardino di vent’anni or sono!

Oltre le sbarre il tuo giardino intatto

fra gli eucalipti liguri si spazia…

Vieni! T’accoglierà l’anima sazia.

Fa ch’io riveda il tuo volto disfatto;

ti bacierò; rifiorirà, nell’atto,

sulla tua bocca l’ultima tua grazia.

Vieni! Sarà come se a me, per mano,

tu riportassi me stesso d’allora.

Il bimbo parlerà con la Signora.

Risorgeremo dal tempo lontano.

Vieni! Sarà come se a te, per mano,

io riportassi te, giovine ancora.

L’onesto rifiuto

Un mio gioco di sillabe t’illuse.

Tu verrai nella mia casa deserta:

lo stuolo accrescerai delle deluse.

So che sei bella e folle nell’offerta

di te. Te stessa, bella preda certa,

già quasi m’offri nelle palme schiuse.

Ma prima di conoscerti, con gesto

franco t’arresto sulle soglie, amica,

e ti rifiuto come una mendica.

Non sono lui, non sono lui! Sì, questo

voglio gridarti nel rifiuto onesto,

perché più tardi tu non maledica.

Non sono lui! Non quello che t’appaio,

quello che sogni spirito fraterno!

Sotto il verso che sai, tenero e gaio,

arido è il cuore, stridulo di scherno

come siliqua stridula d’inverno,

vôta di semi, pendula al rovaio…

Per te serbare immune da pensieri

bassi, la coscienza ti congeda

onestamente, in versi più sinceri…

Ma (tu sei bella) fa ch’io non ti veda:

il desiderio della bella preda

mentirebbe l’amore che tu speri.

Non posso amare, Illusa! Non ho amato

mai! Questa è la sciagura che nascondo.

Triste cercai l’amore per il mondo,

triste pellegrinai pel mio passato,

vizioso fanciullo viziato,

sull’orme del piacere vagabondo…

Ah! Non volgere i tuoi piccoli piedi

verso l’anima buia di chi tace!

Non mi tentare, pallida seguace!…

Pel tuo sogno, pel sogno che ti diedi,

non son colui, non son colui che credi!

Curiosa di me, lasciami in pace!

Approfondimenti

Arturo Graf (Atene 1848 – Torino 1913) è stato un filologo, critico e poeta italiano. Figlio di un tedesco e di un’italiana, laureato in legge a Napoli, dal 1875 iniziò la sua brillante carriera accademica prima come libero docente di letteratura italiana a Roma, poi, dal 1882 fino al 1907, come professore ordinario a Torino. Particolarmente importanti i suoi studi sulla cultura e sull’immaginario medievale in cui il metodo d’indagine critica ed erudita costituisce un’eclettico esempio all’interno dell’alveo della corrente scuola storica. Nel 1883 fondò con Guido Novati e Rodolfo Renier il Giornale storico della letteratura italiana. Copiosa fu anche la sua produzione poetica.

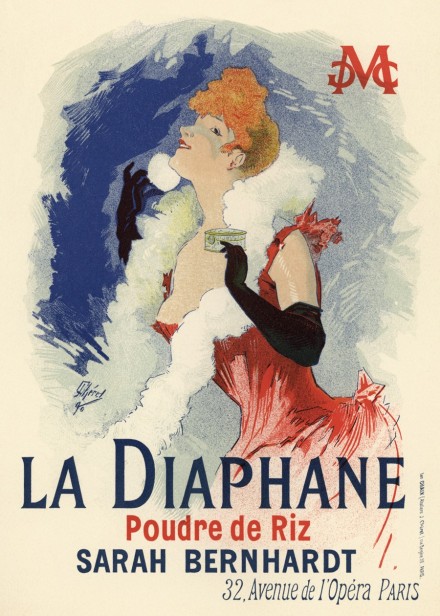

Amalia Guglielminetti (Torino, 4 aprile 1881 – Torino, 4 dicembre 1941) è stata una scrittrice e poetessa italiana. Studiò in scuole religiose. Iniziò a collaborare dal 1901 con la Gazzetta del Popolo, pubblicando poesie sul suo supplemento domenicale, parte delle quali saranno raccolte nel volume Voci di giovinezza, edito nel 1903. Si tratta di versi scolastici che non lasciarono alcuna traccia nel panorama letterario torinese. Molto diversa e favorevole fu invece l’accoglienza riservata alle poesie de Le Vergini folli, il cui manoscritto, offerto in visione al professor Arturo Graf, fu da questi pubblicamente definito collana preziosissima di versi belli e nuovi. Guido Gozzano, con il quale Amalia iniziò una relazione poco dopo la pubblicazione del libro, le aveva inviato la sua Via del rifugio e la Guglielminetti ricambiò l’offerta con le sue Vergini folli. Nel 1935 ella si trasferì a Roma tentando la carriera giornalistica ma non ebbe successo e fece così ritorno due anni dopo a Torino, dove passò gli ultimi anni della sua vita in solitudine. Morì il 4 dicembre 1941 a causa di una setticemia generata da una ferita che si era fatta diversi giorni prima cadendo dalle scale nel tentativo di raggiungere il rifugio antiaereo dopo aver udito le sirene d’allarme per il bombardamento. Nel 2012 l’editore Bietti ne ha ripubblicato l’opera in versi e l’epistolario con Guido Gozzano.

Guido Gozzano e Amalia Guglielminetti.

Fonti: encarta, wikipedia, personali appunti universitari

Vi saluto con un componimento piuttosto lungo ma pregevolissimo: La signorina Felicita, per chi vuole immergersi in un “dialogo” con l’autore e i suoi personaggi.

La signorina Felicita ovvero la Felicità

10 luglio: Santa Felicita.

I.

Signorina Felicita, a quest’ora

scende la sera nel giardino antico

della tua casa. Nel mio cuore amico

scende il ricordo. E ti rivedo ancora,

e Ivrea rivedo e la cerulea Dora

e quel dolce paese che non dico.

Signorina Felicita, è il tuo giorno!

A quest’ora che fai? Tosti il caffè:

e il buon aroma si diffonde intorno?

O cuci i lini e canti e pensi a me,

all’avvocato che non fa ritorno?

E l’avvocato è qui: che pensa a te.

Pensa i bei giorni d’un autunno addietro,

Vill’Amarena a sommo dell’ascesa

coi suoi ciliegi e con la sua Marchesa

dannata, e l’orto dal profumo tetro

di busso e i cocci innumeri di vetro

sulla cinta vetusta, alla difesa…

Vill’Amarena! Dolce la tua casa

in quella grande pace settembrina!

La tua casa che veste una cortina

di granoturco fino alla cimasa:

come una dama secentista, invasa

dal Tempo, che vestì da contadina.

Bell’edificio triste inabitato!

Grate panciute, logore, contorte!

Silenzio! Fuga dalle stanze morte!

Odore d’ombra! Odore di passato!

Odore d’abbandono desolato!

Fiabe defunte delle sovrapporte!

Ercole furibondo ed il Centauro,

le gesta dell’eroe navigatore,

Fetonte e il Po, lo sventurato amore

d’Arianna, Minosse, il Minotauro,

Dafne rincorsa, trasmutata in lauro

tra le braccia del Nume ghermitore…

Penso l’arredo – che malinconia! –

penso l’arredo squallido e severo,

antico e nuovo: la pirografia

sui divani corinzi dell’Impero,

la cartolina della Bella Otero

alle specchiere… Che malinconia!

Antica suppellettile forbita!

Armadi immensi pieni di lenzuola

che tu rammendi pazïente… Avita

semplicità che l’anima consola,

semplicità dove tu vivi sola

con tuo padre la tua semplice vita!

II.

Quel tuo buon padre – in fama d’usuraio –

quasi bifolco, m’accoglieva senza

inquietarsi della mia frequenza,

mi parlava dell’uve e del massaio,

mi confidava certo antico guaio

notarile, con somma deferenza.

«Senta, avvocato…» E mi traeva inqueto

nel salone, talvolta, con un atto

che leggeva lentissimo, in segreto.

Io l’ascoltavo docile, distratto

da quell’odor d’inchiostro putrefatto,

da quel disegno strano del tappeto,

da quel salone buio e troppo vasto…

«…la Marchesa fuggì… Le spese cieche…»

da quel parato a ghirlandette, a greche…

«dell’ottocento e dieci, ma il catasto…»

da quel tic-tac dell’orologio guasto…

«…l’ipotecario è morto, e l’ipoteche…»

Capiva poi che non capivo niente

e sbigottiva: «Ma l’ipotecario

è morto, è morto!!…». – «E se l’ipotecario

è morto, allora…» Fortunatamente

tu comparivi tutta sorridente:

«Ecco il nostro malato immaginario!».

III.

Sei quasi brutta, priva di lusinga

nelle tue vesti quasi campagnole,

ma la tua faccia buona e casalinga,

ma i bei capelli di color di sole,

attorti in minutissime trecciuole,

ti fanno un tipo di beltà fiamminga…

E rivedo la tua bocca vermiglia

così larga nel ridere e nel bere,

e il volto quadro, senza sopracciglia,

tutto sparso d’efelidi leggiere

e gli occhi fermi, l’iridi sincere

azzurre d’un azzurro di stoviglia…

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi

rideva una blandizie femminina.

Tu civettavi con sottili schermi,

tu volevi piacermi, Signorina:

e più d’ogni conquista cittadina

mi lusingò quel tuo voler piacermi!

Ogni giorno salivo alla tua volta

pel soleggiato ripido sentiero.

Il farmacista non pensò davvero

un’amicizia così bene accolta,

quando ti presentò la prima volta

l’ignoto villeggiante forestiero.

Talora – già la mensa era imbandita –

mi trattenevi a cena. Era una cena

d’altri tempi, col gatto e la falena

e la stoviglia semplice e fiorita

e il commento dei cibi e Maddalena

decrepita, e la siesta e la partita…

Per la partita, verso ventun’ore

giungeva tutto l’inclito collegio

politico locale: il molto Regio

Notaio, il signor Sindaco, il Dottore;

ma – poiché trasognato giocatore –

quei signori m’avevano in dispregio…

M’era più dolce starmene in cucina

tra le stoviglie a vividi colori:

tu tacevi, tacevo, Signorina:

godevo quel silenzio e quegli odori

tanto tanto per me consolatori,

di basilico d’aglio di cedrina…

Maddalena con sordo brontolio

disponeva gli arredi ben detersi,

rigovernava lentamente ed io,

già smarrito nei sogni più diversi,

accordavo le sillabe dei versi

sul ritmo eguale dell’acciottolio.

Sotto l’immensa cappa del camino

(in me rivive l’anima d’un cuoco

forse…) godevo il sibilo del fuoco;

la canzone d’un grillo canterino

mi diceva parole, a poco a poco,

e vedevo Pinocchio e il mio destino…

Vedevo questa vita che m’avanza:

chiudevo gli occhi nei presagi grevi;

aprivo gli occhi: tu mi sorridevi,

ed ecco rifioriva la speranza!

Giungevano le risa, i motti brevi

dei giocatori, da quell’altra stanza.

IV.

Bellezza riposata dei solai

dove il rifiuto secolare dorme!

In quella tomba, tra le vane forme

di ciò ch’è stato e non sarà più mai,

bianca bella così che sussultai,

la Dama apparve nella tela enorme:

«È quella che lasciò, per infortuni,

la casa al nonno di mio nonno… E noi

la confinammo nel solaio, poi

che porta pena… L’han veduta alcuni

lasciare il quadro; in certi noviluni

s’ode il suo passo lungo i corridoi…».

Il nostro passo diffondeva l’eco

tra quei rottami del passato vano,

e la Marchesa dal profilo greco,

altocinta, l’un piede ignudo in mano,

si riposava all’ombra d’uno speco

arcade, sotto un bel cielo pagano.

Intorno a quella che rideva illusa

nel ricco peplo, e che morì di fame,

v’era una stirpe logora e confusa:

topaie, materassi, vasellame,

lucerne, ceste, mobili: ciarpame

reietto, così caro alla mia Musa!

Tra i materassi logori e le ceste

v’erano stampe di persone egregie;

incoronato dalle frondi regie

v’era Torquato nei giardini d’Este.

«Avvocato, perché su quelle teste

buffe si vede un ramo di ciliege?»

Io risi, tanto che fermammo il passo,

e ridendo pensai questo pensiero:

Oimè! La Gloria! un corridoio basso,

tre ceste, un canterano dell’Impero,

la brutta effigie incorniciata in nero

e sotto il nome di Torquato Tasso!

Allora, quasi a voce che richiama,

esplorai la pianura autunnale

dall’abbaino secentista, ovale,

a telaietti fitti, ove la trama

del vetro deformava il panorama

come un antico smalto innaturale.

Non vero (e bello) come in uno smalto

a zone quadre, apparve il Canavese:

Ivrea turrita, i colli di Montalto,

la Serra dritta, gli alberi, le chiese;

e il mio sogno di pace si protese

da quel rifugio luminoso ed alto.

Ecco – pensavo – questa è l’Amarena,

ma laggiù, oltre i colli dilettosi,

c’è il Mondo: quella cosa tutta piena

di lotte e di commerci turbinosi,

la cosa tutta piena di quei «cosi

con due gambe» che fanno tanta pena…

L’Eguagliatrice numera le fosse,

ma quelli vanno, spinti da chimere

vane, divisi e suddivisi a schiere

opposte, intesi all’odio e alle percosse:

così come ci son formiche rosse,

così come ci son formiche nere…

Schierati al sole o all’ombra della Croce,

tutti travolge il turbine dell’oro;

o Musa – oimè! – che può giovare loro

il ritmo della mia piccola voce?

Meglio fuggire dalla guerra atroce

del piacere, dell’oro, dell’alloro…

L’alloro… Oh! Bimbo semplice che fui,

dal cuore in mano e dalla fronte alta!

Oggi l’alloro è premio di colui

che tra clangor di buccine s’esalta,

che sale cerretano alla ribalta

per far di sé favoleggiar altrui…

«Avvocato, non parla: che cos’ha?»

«Oh! Signorina! Penso ai casi miei,

a piccole miserie, alla città…

Sarebbe dolce restar qui, con Lei!…»

«Qui, nel solaio?…» – «Per l’eternità!»

«Per sempre? Accetterebbe?…» – «Accetterei!»

Tacqui. Scorgevo un atropo soletto

e prigioniero. Stavasi in riposo

alla parete: il segno spaventoso

chiuso tra l’ali ripiegate a tetto.

Come lo vellicai sul corsaletto

si librò con un ronzo lamentoso.

«Che ronzo triste!» – «È la Marchesa in pianto…

La Dannata sarà che porta pena…»

Nulla s’udiva che la sfinge in pena

e dalle vigne, ad ora ad ora, un canto:

O mio carino tu mi piaci tanto,

siccome piace al mar una sirena…

Un richiamo s’alzò, querulo e rôco:

«È Maddalena inqueta che si tardi:

scendiamo; è l’ora della cena!». – «Guardi,

guardi il tramonto, là… Com’è di fuoco!…

Restiamo ancora un poco!» – «Andiamo, è tardi!»

«Signorina, restiamo ancora un poco!…»

Le fronti al vetro, chini sulla piana,

seguimmo i neri pippistrelli, a frotte;

giunse col vento un ritmo di campana,

disparve il sole fra le nubi rotte;

a poco a poco s’annunciò la notte

sulla serenità canavesana…

«Una stella!…» – «Tre stelle!…» – «Quattro stelle!…»

«Cinque stelle!» – «Non sembra di sognare?…»

Ma ti levasti su quasi ribelle

alla perplessità crepuscolare:

«Scendiamo! È tardi: possono pensare

che noi si faccia cose poco belle…»

V.

Ozi beati a mezzo la giornata,

nel parco dei marchesi, ove la traccia

restava appena dell’età passata!

Le Stagioni camuse e senza braccia,

fra mucchi di letame e di vinaccia,

dominavano i porri e l’insalata.

L’insalata, i legumi produttivi

deridevano il busso delle aiole;

volavano le pieridi nel sole

e le cetonie e i bombi fuggitivi…

Io ti parlavo, piano, e tu cucivi

innebriata dalle mie parole.

«Tutto mi spiace che mi piacque innanzi!

Ah! Rimanere qui, sempre, al suo fianco,

terminare la vita che m’avanzi

tra questo verde e questo lino bianco!

Se Lei sapesse come sono stanco

delle donne rifatte sui romanzi!

Vennero donne con proteso il cuore:

ognuna dileguò, senza vestigio.

Lei sola, forse, il freddo sognatore

educherebbe al tenero prodigio:

mai non comparve sul mio cielo grigio

quell’aurora che dicono: l’Amore…»

Tu mi fissavi… Nei begli occhi fissi

leggevo uno sgomento indefinito;

le mani ti cercai, sopra il cucito,

e te le strinsi lungamente, e dissi:

«Mia cara Signorina, se guarissi

ancora, mi vorrebbe per marito?».

«Perché mi fa tali discorsi vani?

Sposare, Lei, me brutta e poveretta!…»

E ti piegasti sulla tua panchetta

facendo al viso coppa delle mani,

simulando singhiozzi acuti e strani

per celia, come fa la scolaretta.

Ma, nel chinarmi su di te, m’accorsi

che sussultavi come chi singhiozza

veramente, né sa più ricomporsi:

mi parve udire la tua voce mozza

da gli ultimi singulti nella strozza:

«Non mi ten…ga mai più… tali dis…corsi!»

«Piange?» E tentai di sollevarti il viso

inutilmente. Poi, colto un fuscello,

ti vellicai l’orecchio, il collo snello…

Già tutta luminosa nel sorriso

ti sollevasti vinta d’improvviso,

trillando un trillo gaio di fringuello.

Donna: mistero senza fine bello!

VI.

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi

luceva una blandizie femminina;

tu civettavi con sottili schermi,

tu volevi piacermi, Signorina;

e più d’ogni conquista cittadina

mi lusingò quel tuo voler piacermi!

Unire la mia sorte alla tua sorte

per sempre, nella casa centenaria!

Ah! Con te, forse, piccola consorte

vivace, trasparente come l’aria,

rinnegherei la fede letteraria

che fa la vita simile alla morte…

Oh! questa vita sterile, di sogno!

Meglio la vita ruvida concreta

del buon mercante inteso alla moneta,

meglio andare sferzati dal bisogno,

ma vivere di vita! Io mi vergogno,

sì, mi vergogno d’essere un poeta!

Tu non fai versi. Tagli le camicie

per tuo padre. Hai fatta la seconda

classe, t’han detto che la Terra è tonda,

ma tu non credi… E non mediti Nietzsche…

Mi piaci. Mi faresti più felice

d’un’intellettuale gemebonda…

Tu ignori questo male che s’apprende

in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti,

tutta beata nelle tue faccende.

Mi piace. Penso che leggendo questi

miei versi tuoi, non mi comprenderesti,

ed a me piace chi non mi comprende.

Ed io non voglio più essere io!

Non più l’esteta gelido, il sofista,

ma vivere nel tuo borgo natio,

ma vivere alla piccola conquista

mercanteggiando placido, in oblio

come tuo padre, come il farmacista…

Ed io non voglio più essere io!

VII.

Il farmacista nella farmacia

m’elogiava un farmaco sagace:

«Vedrà che dorme le sue notti in pace:

un sonnifero d’oro, in fede mia!»

Narrava, intanto, certa gelosia

con non so che loquacità mordace.

«Ma c’è il notaio pazzo di quell’oca!

Ah! quel notaio, creda: un capo ameno!

La Signorina è brutta, senza seno,

volgaruccia, Lei sa, come una cuoca…

E la dote… la dote è poca, poca:

diecimila, chi sa, forse nemmeno…»

«Ma dunque?» – «C’è il notaio furibondo

con Lei, con me che volli presentarla

a Lei; non mi saluta, non mi parla…»

«È geloso?» – «Geloso! Un finimondo!…»

«Pettegolezzi!…» – «Ma non Le nascondo

che temo, temo qualche brutta ciarla…»

«Non tema! Parto.» – «Parte? E va lontana?»

«Molto lontano… Vede, cade a mezzo

ogni motivo di pettegolezzo…»

«Davvero parte? Quando?» – «In settimana…»

Ed uscii dall’odor d’ipecacuana

nel plenilunio settembrino, al rezzo.

Andai vagando nel silenzio amico,

triste perduto come un mendicante.

Mezzanotte scoccò, lenta, rombante

su quel dolce paese che non dico.

La Luna sopra il campanile antico

pareva «un punto sopra un I gigante».

In molti mesti e pochi sogni lieti,

solo pellegrinai col mio rimpianto

fra le siepi, le vigne, i castagneti

quasi d’argento fatti nell’incanto;

e al cancello sostai del camposanto

come s’usa nei libri dei poeti.

Voi che posate già sull’altra riva,

immuni dalla gioia, dallo strazio,

parlate, o morti, al pellegrino sazio!

Giova guarire? Giova che si viva?

O meglio giova l’Ospite furtiva

che ci affranca dal Tempo e dallo Spazio?

A lungo meditai, senza ritrarre

la tempia dalle sbarre. Quasi a scherno

s’udiva il grido delle strigi alterno…

La Luna, prigioniera fra le sbarre,

imitava con sue luci bizzarre

gli amanti che si baciano in eterno.

Bacio lunare, fra le nubi chiare

come di moda settant’anni fa!

Ecco la Morte e la Felicità!

L’una m’incalza quando l’altra appare;

quella m’esilia in terra d’oltremare,

questa promette il bene che sarà…

VIII.

Nel mestissimo giorno degli addii

mi piacque rivedere la tua villa.

La morte dell’estate era tranquilla

in quel mattino chiaro che salii

tra i vigneti già spogli, tra i pendii

già trapunti da bei colchici lilla.

Forse vedendo il bel fiore malvagio

che i fiori uccide e semina le brume,

le rondini addestravano le piume

al primo volo, timido, randagio;

e a me randagio parve buon presagio

accompagnarmi loro nel costume.

«Vïaggio con le rondini stamane…»

«Dove andrà?» – «Dove andrò? Non so… Vïaggio,

vïaggio per fuggire altro vïaggio…

Oltre Marocco, ad isolette strane,

ricche in essenze, in datteri, in banane,

perdute nell’Atlantico selvaggio…

Signorina, s’io torni d’oltremare,

non sarà d’altri già? Sono sicuro

di ritrovarla ancora? Questo puro

amore nostro salirà l’altare?»

E vidi la tua bocca sillabare

a poco a poco le sillabe: giuro.

Giurasti e disegnasti una ghirlanda

sul muro, di viole e di saette,

coi nomi e con la data memoranda:

trenta settembre novecentosette…

Io non sorrisi. L’animo godette

quel romantico gesto d’educanda.

Le rondini garrivano assordanti,

garrivano garrivano parole

d’addio, guizzando ratte come spole,

incitando le piccole migranti…

Tu seguivi gli stormi lontananti

ad uno ad uno per le vie del sole…

«Un altro stormo s’alza!…» – «Ecco s’avvia!»

«Sono partite…» – «E non le salutò!…»

«Lei devo salutare, quelle no:

quelle terranno la mia stessa via:

in un palmeto della Barberia

tra pochi giorni le ritroverò…»

Giunse il distacco, amaro senza fine,

e fu il distacco d’altri tempi, quando

le amate in bande lisce e in crinoline,

protese da un giardino venerando,

singhiozzavano forte, salutando

diligenze che andavano al confine…

M’apparisti così come in un cantico

del Prati, lacrimante l’abbandono

per l’isole perdute nell’Atlantico;

ed io fui l’uomo d’altri tempi, un buono

sentimentale giovine romantico…

Quello che fingo d’essere e non sono!

0.000000

0.000000

Dino Campana (Marradi, Firenze 1885 – Castel Pulci, Firenze 1932) fu un poeta italiano. Maestro elementare, frequentò le facoltà di chimica a Bologna e di farmacia a Firenze. Nel 1906, in seguito a disturbi nervosi che l’avrebbero perseguitato tutta la vita, fu ricoverato una prima volta nel manicomio di Imola. Dimesso anche se non guarito, iniziò una vita vagabonda tra Europa e America meridionale. Per sopravvivere fece i mestieri più umili e vari (poliziotto, meccanico, venditore di stelle filanti); a Saint-Gilles, in Francia, venne arrestato per vagabondaggio.

Dino Campana (Marradi, Firenze 1885 – Castel Pulci, Firenze 1932) fu un poeta italiano. Maestro elementare, frequentò le facoltà di chimica a Bologna e di farmacia a Firenze. Nel 1906, in seguito a disturbi nervosi che l’avrebbero perseguitato tutta la vita, fu ricoverato una prima volta nel manicomio di Imola. Dimesso anche se non guarito, iniziò una vita vagabonda tra Europa e America meridionale. Per sopravvivere fece i mestieri più umili e vari (poliziotto, meccanico, venditore di stelle filanti); a Saint-Gilles, in Francia, venne arrestato per vagabondaggio.